Ленин неоднократно называл царскую империю «самым слабым звеном в цепи империализма». События 1917 года подтвердили этот тезис. В феврале 1917 года царская монархия была первым режимом в Европе, существовавшим тогда, который рухнул под вызовами Первой мировой войны. Восемь месяцев спустя аналогичную судьбу постигла «первая» российская демократия, построенная на развалинах царской монархии. На его месте был построен первый тоталитарный режим современности. В августе 1991 года большевик уничтожительs «Первая» российская демократия оказалась бессильной. Тем не менее возникшее после распада СССР российское государство вновь превратилось в «слабейшее звено» международного порядка. Страна вернулась к тому, чтобы экспериментировать с утопическими идеалами всех видов. В этом отношении нельзя избежать впечатления, что русская история имеет в некоторых отношениях циклический характер.

Эрозия царского режима

Во второй половине 19 века Россия была одной из европейских стран, где социальные и политические конфликты усиливались быстрыми темпами. Это произошло несмотря на революционные реформы царя Александра II (1855-1881), которые привели, среди прочего, к отмене крепостного права и созданию независимых судов. Поляризация общества, предсказанная Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом для Запада, произошла в России в конце XIX века. В результате революционный центр континента сместился. В то время три конфликта, которые уже были в значительной степени решены на Западе, достигли апогея в царской империи. Это были конституционные, трудовые и аграрные вопросы, лишившие царское самодержавие его социальных корней. Пугающая пустота, окружавшая правительство, стала очевидной во время русско-японской войны 1904-05 годов.

Вместо того чтобы вызвать национальный энтузиазм, русско-японская война вызвала всеобщее восстание народа против существующего строя. Большинство населения было в значительной степени равнодушно к разрушительным поражениям, понесенным русской армией. Революционные группы даже с некоторым удовлетворением отмечали эти поражения. В 1905 году Ленин заявил, что в этой войне был побежден не русский народ, а его величайший враг – царское правительство. При таком крайне пораженческом отношении лидер большевиков («партия нового типа») был в то время отнюдь не одинок.

Будучи полностью изолированным, царское самодержавие не могло сохраниться в прежнем виде. Пришлось просить общество о сотрудничестве. Так, по предложению тогдашнего премьер-министра Сергея Витте был издан царский манифест от 17 октября 1905 года. В этом документе царь обещал своим подданным основные права и созыв парламента. Это положило конец неограниченному русскому самодержавию. В апреле 1906 года Россия получила конституцию («Основные законы государства») — первую в своей истории.

Российский историк Виктор Леонтович говорит, что конституция 1905/06 года была навязана силами, которые не интересовались конституцией. Вместо этого их реальной целью было закрепить революцию. Несмотря на это, вслед за либеральным российским политиком Василием Маклаковым конституция постепенно стала оказывать воспитательное воздействие как на правительство, так и на общественность.

Однако все эти события коснулись прежде всего русских образованных классов. Остальные почти не участвовали в них. Их мало интересовали политические цели политических элит. Таким образом, русское крестьянство — подавляющее большинство населения даже после принятия конституции — не было заинтересовано в установлении в России правопорядка. Эта группа больше озабочена нерешенным аграрным вопросом. Они мечтали о полной экспроприации у помещиков, о так называемом «черном перераспределении», и поэтому не хотели признавать принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный конституцией в статье 77.

Пропасть между русскими образованными классами и ниже их стала особенно очевидной после начала Первой мировой войны. Только верность царю могла побудить русских крестьян проявить исключительную выносливость в затяжном конфликте. Однако эта лояльность колебалась с начала века. Русские низшие классы — до тех пор важнейший столп русского самодержавия — стали его самым опасным противником. Все больше и больше они стали передавать свои надежды на установление социально справедливого порядка от царя революционным партиям.

Всего через несколько месяцев после начала войны (в декабре 1914 года) российский генерал Куропаткин заявил, что у всей России есть только одно желание — мир.

«Национальный Ренессанс» внутри российских образованных классов

Заявление Куропаткина, однако, в первую очередь касалось русских низших классов, которые несли основную тяжесть войны. Российские образованные классы или, по крайней мере, многие из их представителей в то время находились в совершенно ином настроении. После начала войны, за исключением большевиков и некоторых других радикальных левых групп, они были охвачены националистической эйфорией, которая не слишком отличалась от настроения, сопровождавшего начало конфликта в таких странах, как Германия, Франция или Великобритания. Учитывая то безразличие, с которым российская общественность приняла опустошительные поражения царской армии в русско-японской войне всего десятилетием ранее, удивительно изменение настроения, произошедшее в стране за очень короткий промежуток времени. Однако это национальное возрождение мало способствовало популярности династии Романовых среди политического класса России, поскольку националистические круги в России в то время подозревали царскую семью в недостаточной идентификации с войной. Тот факт, что фаворит царицы Григорий Распутин, убитый в декабре 1916 года, сыграл столь заметную роль в управлении страной, особенно сильно способствовал дискредитации царской семьи. В конце 1916 года конфликт оппозиции с режимом достиг своего апогея. Лидер Конституционно-демократической партии Павел Милюков, описывая некомпетентность правительства того времени, спросил: «Что это? Глупость или измена? "

Не только либералы и социалисты, но и некоторые консервативные группы отвернулись от правительства. Даже некоторые придворные круги в то время планировали дворцовую революцию. Эрозия доверия к царю лишила монархию легитимных основ. В то время Россию действительно можно было назвать «самым слабым звеном» в цепи воюющих держав.

Ленинский пораженчество

Тот факт, что Парижская Коммуна последовала за распадом французской армии, а русская революция 1905 года последовала за падением царской армии, привел Ленина к убеждению, что революционная партия во время «империалистической» войны должна прежде всего работать над тем, чтобы добиться поражения своего собственного правительства. Таким образом, в отличие от Розы Люксембург и многих других представителей левого Социалистического Интернационала, например, он не рассматривал начало Первой мировой войны как повод для отчаяния или как беспрецедентную трагедию. Напротив, он видел в этой войне огромную возможность ускорить революционные процессы, назвав ее «величайшим распорядителем мировой истории».

Ленин не имел ничего, кроме презрения к пацифистам, которые хотели как можно скорее закончить эту войну. Вскоре после начала войны он написал своему партийному другу Шляпникову, что «Эпоха штыка началась. Это означает, что нужно бороться с этим оружием. "

Когда Ленин формулировал эту идею, у него не было собственных штыков. Поэтому ему пришлось сотрудничать с теми силами, которые их имели, и преследовать ту же цель, что и он. Речь шла именно об уничтожении царской армии, и прежде всего об этом стремились противники России в войне. Ленин отнюдь не видел в этой акции предательства России. В своей статье о национальной гордости русских, опубликованной в декабре 1914 года, он писал: «Русские социал-демократы любили свою родину, как и другие русские. Но именно по этой причине они желали царскому режиму разгромного поражения в каждой войне. Уничтожение царской монархии было лучшим подспорьем для русского патриота. "

Ленин видел начало Февральской революции 1917 года также в результате необычной дестабилизации царской монархии войной. Это было воспринято как подтверждение его тактики. В марте 1917 года он писал:

«Революционный кризис ускорился серией поражений, нанесенных России и ее союзникам... Те, кто кричал и бредил «поражением», теперь сталкиваются с тем, что поражение царизма исторически связано с началом революции. "

Ленин и «Революционная оборона Отечества»

После падения царя в феврале 1917 года Ленин в своих «апрельских тезисах» говорил, что Россия теперь «из всех воюющих стран, самая свободная страна в мире». Тем не менее, он продолжал свой пораженческий курс, на этот раз против «самой свободной страны в мире». Его сотрудничество с Германским рейхом достигло своего пика в это время. Ленин особенно презирал те политические группы в России, которые считали, что после свержения непопулярного царя русскую революцию теперь надо защищать от внешних врагов. Ленин презрительно называл эти группы «революционными защитниками отечества» и говорил, что они являются «худшими врагами дальнейшего развития и успеха русской революции». Утомленным войной русским солдатам, освобожденным от оков военной дисциплины в результате революции, Ленин сделал это весьма действенное обращение: Немедленно прекратить империалистическую войну. Царская армия, насчитывавшая в начале Февральской революции около девяти миллионов солдат, в последующие месяцы была почти полностью расформирована. Однако мирная пропаганда Ленина не имела ничего общего с пацифизмом. Цель Ленина состояла не в том, чтобы положить конец мировой войне, а в том, чтобы превратить ее во всемирную революционную гражданскую войну, которая устранит самую важную причину всех войн — так называемую «мировую капиталистическую систему». В России — «слабейшем звене империалистической цепи» — со слабой буржуазией пролетарская революция, задуманная Лениным, должна была восторжествовать первой. Искорка революции должна была распространиться на высокоразвитые промышленно развитые страны Запада. Таков был план. По мнению Ленина, важнейшей предпосылкой победы пролетарской революции в России было уничтожение буржуазного государства и всех его учреждений, не в последнюю очередь армии. В полемике с Карлом Каутским в 1918 году (уже после победы большевистской революции) Ленин писал следующее: Ни одна великая революция не увенчалась успехом без «дезорганизации» армии. Ибо армия есть самый окостенелый инструмент, которым держится старый режим, самый твердый оплот буржуазной дисциплины. "

Эрозия «второй» российской демократии

В августе 1991 года большевики, самодержавно правившие Россией после Октябрьской революции, были лишены власти. Русские демократы, которых большевики в октябре 1917 года отвели в «пустыню истории», вернулись на политическую сцену. Казалось, ничто не мешает России вернуться в Европу, о чем многие годы мечтали российские демократы. Тем не менее этот триумф «второй» российской демократии продлился недолго. Эйфорическое настроение августа 1991 года очень быстро ослабло. Вскоре после этого наступил шок декабря 1991 года, когда распад Советского Союза многими имперскими кругами в России рассматривался как своего рода апокалипсис. За этим последовала травма января 1992 года, когда экономическая шоковая терапия почти вдвое снизила уровень жизни населения. Не в последнюю очередь из-за всего этого термин «демократия» был во многом дискредитирован в глазах многих россиян. Журналист Леонид Радсиховский писал в середине 1992 года, что «демократические ценности сейчас испытывают эрозию, похожую на ту, что была у коммунистических ценностей в прошлом». Термин «демократия» постепенно становился грязным словом. В результате постсоветская Россия, как и Веймарская республика того времени, превратилась в «оскорбленную великую державу», стремящуюся восстановить утраченное гегемонистское положение. Подобно царской империи начала 20 века, Россия вновь стала «самым слабым звеном» в европейском порядке.

Перепись 1994 года показала, что 46 процентов населения России описали распад СССР как «катастрофу» или «бедствие». В то время многие демократически настроенные российские политики также считали, что границы Российской Федерации, созданные в 1991 году, не являются окончательными и что вся постсоветская территория является «жизненно важной сферой интересов» для страны.

Однако для самых воинственных представителей имперской мести вышеупомянутое стремление восстановить былое величие России было слишком скромным проектом. Они считали победу Запада в холодной войне беспрецедентным позором, который они хотели отменить всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Их целью было не восстановление баланса в отношениях между Востоком и Западом, а полное поражение западных «глобалистов». Как и правые в Веймарской республике, они демонизировали ценности, связанные с Западом. В первую очередь либерализм был атакован и описан как смертельный враг всего мира за пределами Запада. Либерализм не был определен иначе одним из самых важных представителей немецкой консервативной революции, Артуром Мюллером ван ден Бруком, в 1923 году.

Журнал «Элементы» был основан в 1992 году правым российским публицистом Александром Дугиным и послужил рупором этих идей. Журнал считал компромисс между либеральными сторонниками «мондиалистских» идей и их противниками немыслимым. В редакции седьмого номера журнала (1996) можно было прочитать следующее:

«Между ними только вражда, ненависть, самая жестокая борьба по правилам и без правил, борьба за разрушение, до последней капли крови... У кого будет последнее слово? В конце концов, это будет война, «отец всего», что решит. "

В другом отрывке Дугин назвал этот конфликт «окончательным сражением» и использовал этот термин в оригинальном немецком языке.«Endkampf»). Тирады ненависти Дугина к западным «глобалистам», безусловно, напоминают ленинские нападки на мировой финансовый капитал. По мнению Ленина, завоевание «мирового капитала» должно обеспечить новый справедливый мировой порядок без войн и эксплуатации. Для Дугина завоевание Запада, или так называемый «мондиализм», было непременным условием создания на этой планете патриархальной идиллии. Ни Ленин, ни Дугин не считали борьбу за власть в России самоцелью. Россия должна была стать стартовой площадкой для реализации идей, выходящих далеко за рамки специфически русских.

Дугин и Путин

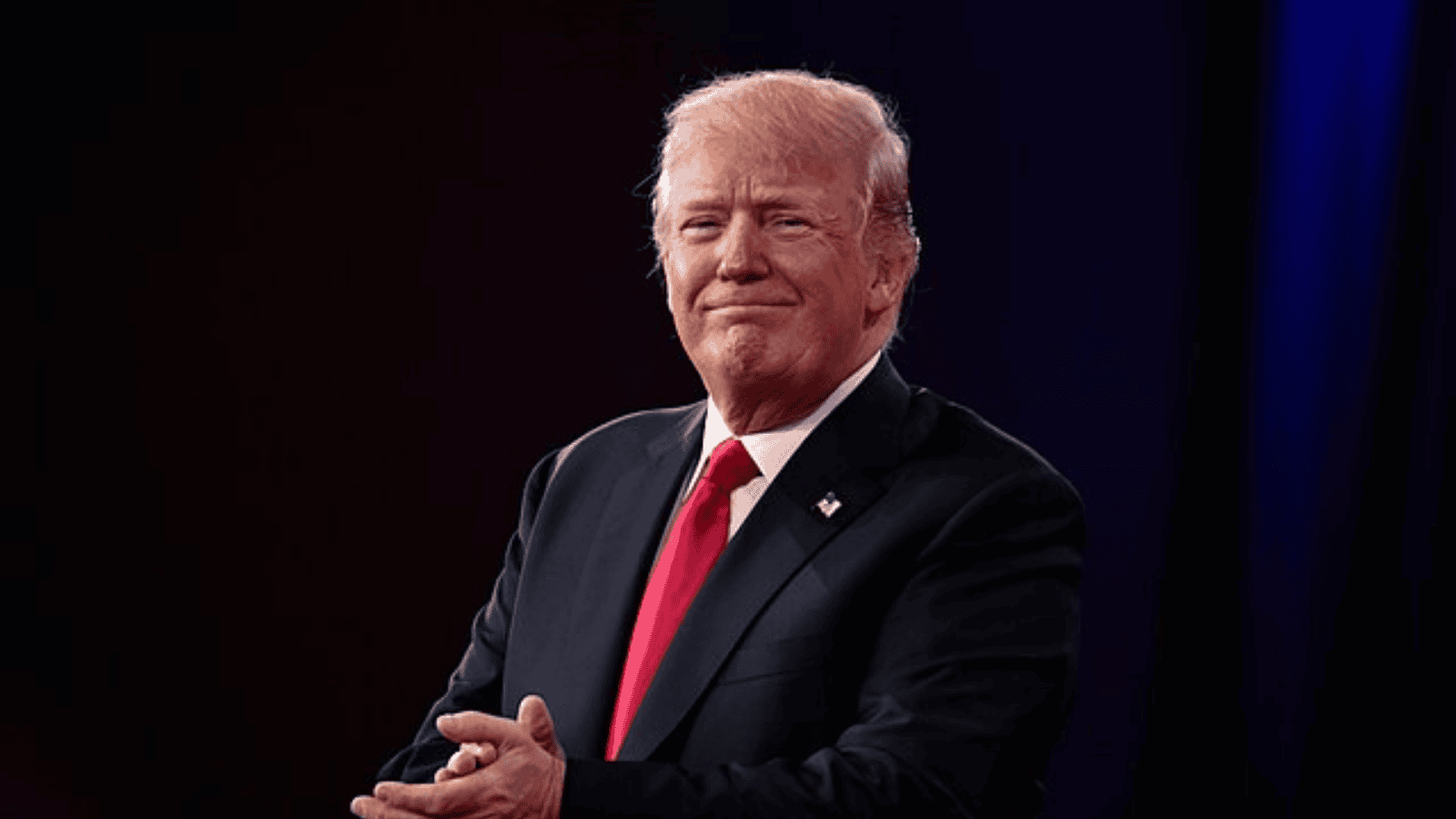

Одной из важнейших забот Дугина, не имевшего, в отличие от Ленина, «нового типа партии», было донесение его «идеологии окончательной борьбы» до представителей политического истеблишмента в России. Особенно после установления путинской «контролируемой демократии» экстремистские идеи Дугина стали все больше влиять на внутренний российский дискурс. Именно тогда Россия превратилась из «слабейшего звена» европейского порядка, как это было установлено в конце XX века, в своего радикального противника. Демонизация Путиным Запада, которая становилась все более очевидной, особенно после его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, во многом соответствовала намерениям Дугина. То же самое можно сказать и об аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. Авантюризм Путина игнорировал весь международный порядок. Дугин, однако, был возмущен тем, что Путин взял только Крым в то время и не аннексировал весь юго-восток Украины. Как бы то ни было, незадолго до «поворотного момента» 24 февраля 2022 года Дугин и Путин уже находились в одной лодке. Сразу после разгрома НАТО в Афганистане в августе 2021 года Дугин опубликовал брошюру, которую можно рассматривать как своего рода предвкушение войны против Украины. В документе он говорит о надвигающейся «окончательной битве человечества против либерализма». Ленин объявил аналогичную «окончательную битву», хотя и против «мировой капиталистической системы», вскоре после большевистского захвата власти в России. Планы Ленина по мировой революции, как известно, потерпели полный провал. Вендетта Дугина против так называемого «коллективного Запада», вероятно, ничем не отличается. Но какой будет цена, которую придется заплатить? Мы не знаем, как не знаем, какое влияние окажет победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года на будущую позицию России в международном порядке. Похоже, карты были перетасованы. Теперь США, по крайней мере, в течение следующих четырех лет, могут перестать быть фактором глобального политического порядка. Это могло бы дать формирующемуся альянсу автократов от Москвы до Пекина уникальную возможность формировать международный порядок по собственным представлениям. Но одно нужно иметь в виду. Автократический союз не является стабильным, и это относится прежде всего к российско-китайским отношениям. Тот факт, что Путин превратил свою страну, которая якобы «встала с колен», в младшего партнера Пекина, раздражает некоторые имперски настроенные круги в России. Эти раздражения, скорее всего, усилятся, если вспыхнут традиционные разногласия и напряженность, которые сопровождали российско-китайские отношения на протяжении поколений. Недавно умерший Генри Киссинджер предсказал это в одном из своих последних интервью. Он может быть здесь, как и в некоторых других прогнозах. В этом случае режиму Путина в конфликте с Западом снова придется полагаться в первую очередь на собственные ресурсы, и они, безусловно, ограничены. В этом контексте хотелось бы напомнить слова московского историка Алексея Кивы, который в 2018 году сказал следующее: «Доля России в мировом ВВП составляет 1,5-2 процента, в то время как доля США и ЕС составляет по 20 процентов. Учитывая этот дисбаланс сил, Россия не может позволить себе длительную конфронтацию с Западом». Слова Кивы напоминают слова эксперта по германской России Бориса Мейсснера, который в середине 1980-х годов так описал баланс сил между Востоком и Западом: «Существующая экономическая база Советского Союза слишком узка, чтобы полностью реализовать свои претензии на мировую мощь. "

Вскоре после этого в СССР началась Перестройка. Повторится ли история на этот раз?

Эта статья является расширенной версией колонки, которая появилась в онлайн-журнале дебатов «Die Kolumnisten» 11 ноября 2024 года.

Перевод: Ева Шульц-Джандер

Леонид Лукс Профессор истории Католического университета Эйхштетт-Ингольштадт, Бавария, Германия

Пожалуйста, поддержите Новая Восточная Европа краудфандинговая кампания. Пожертвуйте, нажав на кнопку ниже.